富州原町ってご存じですか?

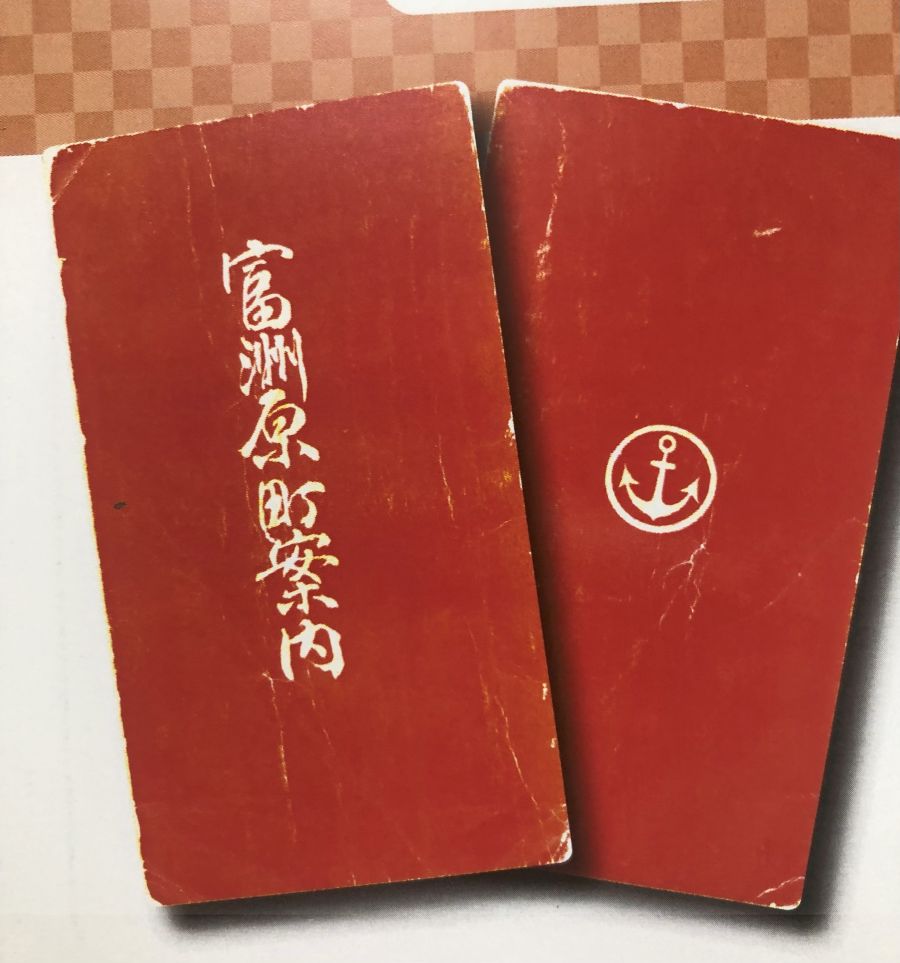

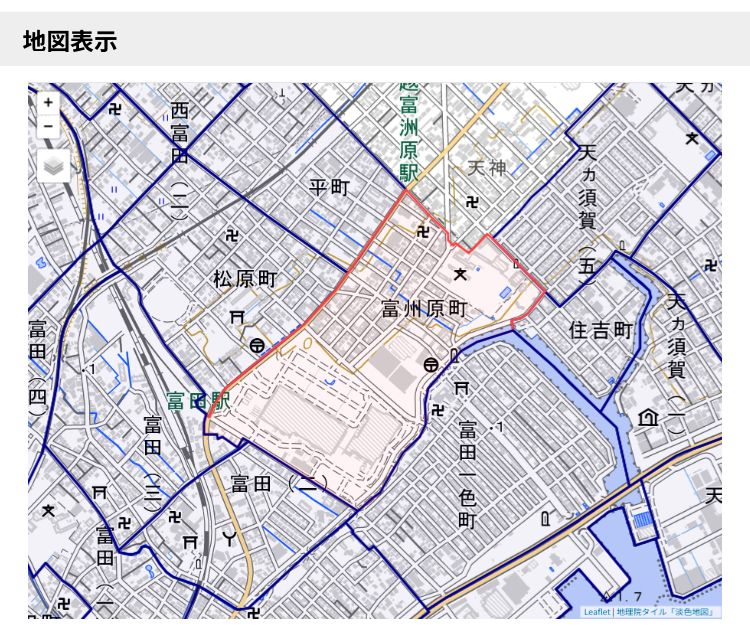

7月の下旬に富州原町2番地に新たにスーパーが開店して、お盆に向けた商戦があつくなっています。これに伴って市外ナンバーの車も増加しています。富州原町ってどこにありますかと聞かれるケースが増えるかも知れません。ここでは、富州原町の誕生の時期、富洲原町との違い(すの表記、州と洲の違いを含めて)を説明します。富州原町は昭和41年に実施された「住居表示制度」に伴って、大字松原と大字富田一色、大字天ヶ須賀、大字東富田の一部から誕生しました。下の写真の赤枠部分。

富洲原町は、富洲原地区の歴史的発展の中で誕生した、市町村の区分でいう町に当たります。行政の単位になります。桑名藩が統治した松原村、富田一色村、天ケ須賀村が明治22(1889)年に三重県朝明郡の富洲原村となり、さらに明治29(1896)年に三重県三重郡の富洲原村となり、大正12(1923)年に富洲原町となりました。住所表示は、三重郡富洲原町大字松原、三重郡富洲原町大字富田一色、三重郡富洲原町大字天ケ須賀となりました。昭和16(1941)年に富洲原町は、四日市市に編入となり消滅します。住所表示は、四日市市大字松原、四日市市大字富田一色、四日市市大字天ケ須賀となりました。以上の説明で使い分けたように、「す」を「州」と表記するようになるのは、昭和41年の住居表示以降となります。また、通称の町名が地区の中でどのように使われてきたかについては、資料が見つかればお知らせします。